前回、防除は化学合成農薬だけに頼らず、他の様々な防除方法を取り入れる必要があると述べました。

確かに化学合成農薬は有効性が高いですが、何度も使っているうちに抵抗性が出てきて使えなくなってしまいます。

そのため、なるべく化学合成農薬の力は温存して他の防除方法を取り組むことが大切です。

例えば、輪作体系の導入や、抵抗性品種の導入などがあります。

また、防除方法についても化学合成農薬以外にも別の種類があります。

今回は、そんな病害虫の防除の種類と、実際に防除している様子を紹介します。

病害虫防除の種類

- 化学的防除法

- 物理的防除法

- 生物的防除法

- 耕種的防除法

上記の4つの方法がありますが、労力の軽減や有効な方法として化学的防除が主に行われています。

個別に紹介していきます。

化学的防除法(農薬)

主に化学(有機)合成農薬を用いた防除、一般的なものです。

また、病害と虫害ではそもそも防除の目的が異なります。

防除の目的の違い

病害

病害の場合は、予防的に行います。

症状が出る前に散布します。

感染期間が長く、伝染性の場合が多いので発病した時には手遅れになります。

そのため、発生するであろう病害について知ることが大切です。

例えば、伝染源は何か?や感染しやすい時期、発生しやすい条件等、病害の生態を知り、防除する必要があります。

虫害

虫害の場合は、駆除的に行います。

発生初期の防除が基本となります。

そのため、観察やモニタリングが必要となります。

例えば、発生している症状や害虫の形態観察をして、その害虫がどこに発生するか、何を摂食するのかなど、

害虫の生態を調べて防除する必要があります。

散布のタイミングの違い

病害

病害の場合は、予防的に防除します。

多くの病害は、降雨時に伝搬され、感染します。

殺菌剤の効果は予防効果が主となります。

そのため、雨前散布が必要です。

雨が降った後では効果が不十分な場合があります。

虫害

虫害の場合は、駆除的に防除します。

害虫は、雨が降っている間には活発に行動しない傾向があるので、雨後の散布でも良いです。

しかし、被害が拡大している場合は雨前散布が必要です。

物理的防除法

- 農作物を害虫の攻撃から遮断したり、物理的に害虫を捕殺、除去する方法

- 光、音、熱などの物理的要因によって殺虫、忌避(きひ)、被害軽減をもたらす方法

メリットとしては環境に及ぼす影響が小さいことと、抵抗性が発達した病害虫にも有効な点です。

しかし、100%の防除効果は出すことは難しいです。

一例としては、果実袋(食害防止)やUVカットフィルム(ウイルス媒介昆虫に対する行動抑制)などがあります。

詳しくは、下のサイトを見てみてください。

・昆虫の光に対する反応と害虫防除への利用 :日本植物防疫協会

・物理的防除法とは :茨城県

生物的防除法

天敵生物やフェロモン剤を用いた方法です。

問題としては、化学農薬と比べて効果が現れるまでに時間がかかる点と、使用する環境を整える必要がある点です。

一例としては、性フェロモンによる交信かく乱(害虫の交尾を阻害)や害虫を捕食する天敵生物を放つ方法などがあります。

詳しくは、下のサイトを見てみてください。

・生物的防除法とは :茨城県

・生物防除解説 :中央農業試験場 クリーン農業部総合防除科

耕種的防除法

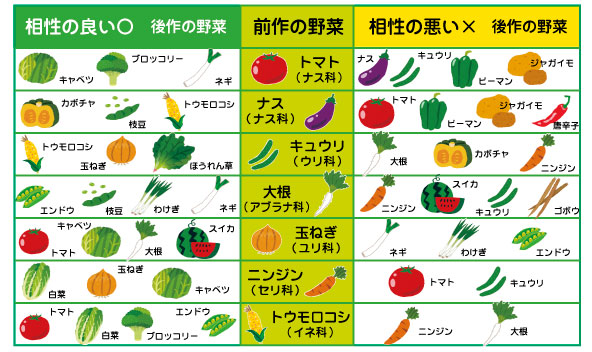

作物の品種や作型の選択、残渣処理や土壌改良などにより圃場の環境を適正に管理することで、

病害虫が発生しにくい条件に整えて発生抑制や被害軽減を行う方法です。

メリットとしては、環境や農作物などに対して高い安全性を保てます。

一例としては、抵抗性品種を用いることや輪作、有機物の施用(土壌中の微生物相のバランスが保たれ、天敵生物の増加する)、トラクターの洗浄(汚染拡大の防止)などがあります。

詳しくは、下のサイトを見てみてください。

・耕種的防除法とは :茨城県

・耕種的防除 耕種的防除とは :奈良県

化学的防除(農薬を用いた)方法

道具

- 薬剤

- ポリタンク(水を入れる)

- 動噴(動力)

- ホース

- 散布竿

もしくは、大きなスプレイヤーなどがあれば、費用がかかりますが簡単に行えます。

服装

農薬散布による、農薬中毒事故は気を付けないといけません。

農薬散布後に、気分が悪くなったり、食欲がなくなったりなどの症状が出たという声は多々あります。

そのため、農業用マスク(防護用マスク)、防護眼鏡、防護手袋、防護衣(カッパ)など防護具を身に着けて作業を行ってください。

特に、農薬が鼻や口から直接体内に入ると大変危険なため、農業用マスクは必須です。

農業用マスクは、ホームセンターや農作業店等に売っています。

やり方

このやり方が、費用がかからず手軽に行える方法です。

作業は、散布竿を持ち防除を行う人と、後ろで、ホースを引く人の2人1組で行います。

なお、散布は後ろに下がりながら行います。

竿を左右に振り、作物の葉の表面だけではなく裏にもかかるように角度を変え散布します。

そうすることで、葉の裏にいる虫などにもよく効果があります。

また、こういった散布する機械もあります。

一度に撒くことが出来る範囲が広いことや、ホースを引く人がいらないので1人で行うことが可能などのメリットがあります。

ただし、前出したホースを使った防除よりは機械の費用がかかります。

まとめ

以上、病害虫防除について②でした。

農業をやるにほぼ必要となる病害虫防除。

薬を使った防除はしますが、その他にも圃場の管理や資材の工夫などで、病害虫が発生しにくい環境づくりも行わないといけないなと考えさせられました。

また、防除の仕方や薬なども良く調べて、より効果的な方法を考えないといけないなと思いました。

この記事へのコメントはありません。